「博多帯(博多織)ってどんな帯?」

「ほかの帯と何が違うの?」

「博多帯でどんな風にコーディネートしたらいいのか知りたい」

博多、西陣、名古屋、大島など、着物や帯には地名がついているものが多くあります。

それぞれ特徴的な色遣いや柄がありますが、着物初心者さんにはどれがどれなのか違いがわからないことも。

そこでこちらの記事では、博多帯(博多織)の特徴や誕生した経緯、ほかの織物との違いを解説。

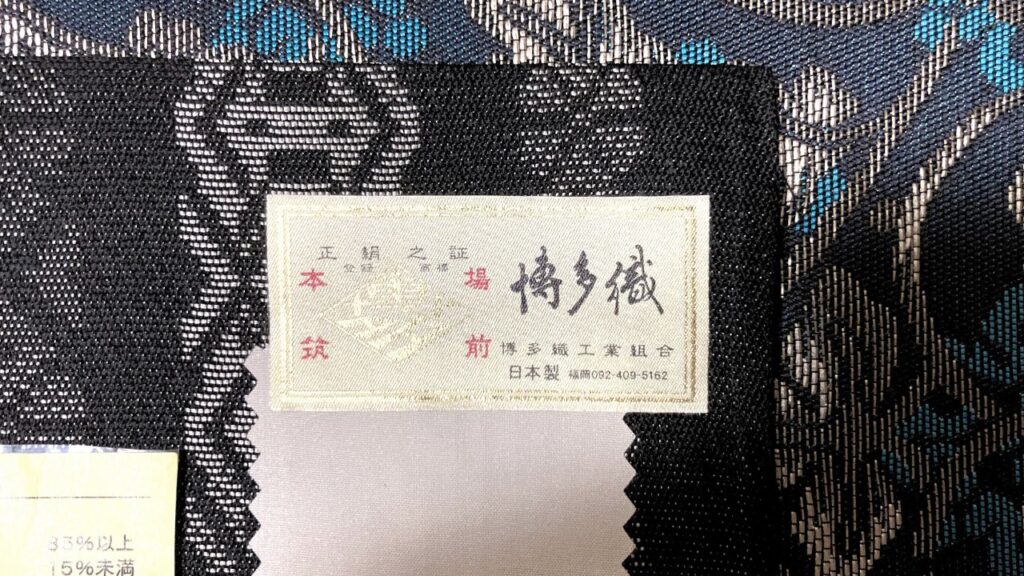

着付け教室へ通っている着物2年生の私が、先生にコーディネートを見てもらいながら購入した博多織の帯も紹介しています。実際に着てみた写真も掲載しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

博多帯(博多織)とは?特徴や誕生の歴史を解説!

「博多織ってどんな特徴があるの?ほかの織物との違いはなに?」と気になりますよね。

以下では、博多織の特徴や歴史、産地による織物の違いを解説します。

【特徴】ほかの織物に比べて経糸が多い

博多織は、一度締めると緩みにくいことが特徴です。

その理由は、使用している経糸(たていと)の数にあります。

帯の三大産地といえば、福岡の「博多」、京都の「西陣」、群馬の「桐生」です。

このなかで、もっとも多くの経糸を使っているのが博多織。

博多織では、およそ7,000~1万5,000本の経糸を使用しています。

それに対し、

西陣織:約1,800~8,000本

桐生織:約4,000本

となっているので、博多織がいかに多くの糸を使っているのかがわかります。

たくさんの細い糸を織っているため、生地は厚みと張りがあるのにしなやかで柔らかい手触りをしています。

締めると「キュッ」と絹鳴りの音がするのも、博多織の特徴。

一度締めるとなかなか緩みにくいことから、腰に重い刀を差す武士の帯としても重宝されていました。

あやな

あやな現代では、力士のまわしとしても使われています。

【歴史】鎌倉時代に生まれた伝統工芸品

博多織の起源は、今からおよそ800年前の鎌倉時代までさかのぼります。

1241年、満田彌三右衛門(みつたやざえもん)が南宋(現在の中国)から織物の製法を持ち帰ったことから、博多織の歴史が始まりました。

その約250年後、今度は彌三右衛門の孫である彦三郎が明へ渡り、織物の研究をします。

帰国後、彦三郎は織物職人の竹若伊右衛門とさらに織物の改良を重ね、厚みのある絹の織物を作り出しました。

この織物に「博多」の地名から「覇家台(はかた)織」と名付けたのが、今の博多織のもとになっています。

江戸時代になると、福岡藩の藩主である黒田長政が幕府に博多織を献上しました。

これをきっかけに、将軍家御用達の織物として、博多織は全国的に有名になり、現在では帯の三大産地のひとつとして数えられています。

博多織は昭和51年に日本の「伝統工芸品」に登録されています。

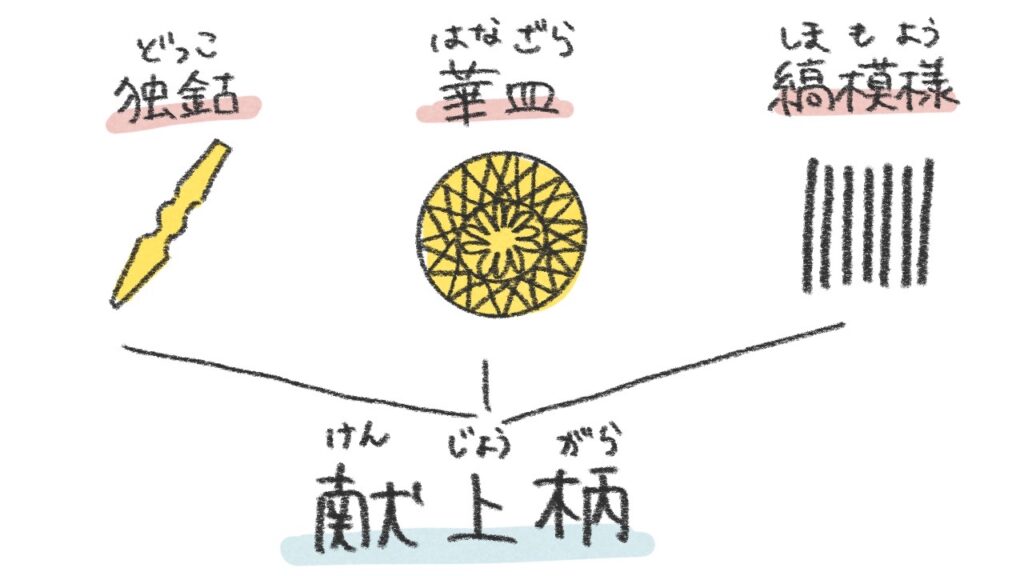

豆知識:博多織の「献上柄」

博多織には「献上柄(けんじょうがら)」と言われる特有の柄があります。

黒田長政が幕府に献上した織物の柄は、仏具の

・独鈷(どっこ):お清めやお祓いなどに使われる道具

・華皿(はなざら):花を盛るお皿

に、縞模様を組み合わせた柄に固定されていました。

ここから、独鈷・花皿・縞の3つを組み合わせた柄のことを”献上に使われる柄”=「献上柄」と呼ぶようになったのです。

献上柄の模様には家内安全や子孫繁栄、厄除けの願いが込められていますよ。

西陣織や名古屋帯との違い

博多織と西陣織、桐生織は、生地の織り方の種類や質感に違いがあります。

| 博多織 | 西陣織 | 桐生織 | |

| 特徴 | 経糸が多く使われており、生地に厚みと張りがある。 | 色彩豊かで豪華な柄が多い。丈夫でシワになりにくい。 | 光沢感があり、手触りは柔らかい。 |

| 代表的な織の種類 | 平地(ひらじ) 間道(かんどう) 佐賀錦(さがにしき) 風通(ふうつう) 紗(しゃ) 粗紗(あらしゃ) 本袋(ほんぶくろ) | 綴(つづれ) 経錦(たてにしき) 緯錦(ぬきにしき) 緞子(どんす) 朱珍(しゅちん) 紹巴(しょうは) 綟り織(もじりおり) 風通(ふうつう) 本しぼ織り(ほんしぼおり) ビロード 絣織(かすりおり) 紬(つむぎ) | もじり織(もじりおり) お召織(おめしおり) 緯錦織(よこにしきおり/ぬきにしきおり) 経錦織(たてにしきおり) 経絣紋織(たてかすりもんおり) 浮経織(うきたており) 風通織(ふうつうおり) |

産地別で織物と特徴、織の種類を一覧にまとめましたが、実は、織り方は産地だけでなく、織元(おりもと、織物のメーカーのこと)オリジナルの織り方があるなど、さまざまな種類があります。

私は何度か展示会へ足を運んだことがありますが、パッと見てわかるようになるまでには、たくさんの着物や帯を見て目を養わないと難しいなという印象です。

名古屋帯っていう名前もよく聞くんだけど?

名古屋帯とは、簡単に結べるように簡略化した形の帯のことです。

「名古屋女学校」を設立した越原春子さんが考案したことから「名古屋帯」と呼ばれています。

帯を産地で分類すると、博多・西陣・桐生と分けられますが、「名古屋帯」は産地での分類ではなく「帯の形の名前」なので、ここでは比較していません。

地名が付いているからややこしい~!

【着物2年生】博多帯(博多織)コーディネートしてみました

着付け教室に通って2年目にして、はじめて自分の帯を購入しました。

母や祖母から受け継いだ着物とあわせてみましたよ。

織り元は「はかた匠工芸」さんです。着付けがヘタなのは、目をつむって欲しい……!

①エンジの色無地と合わせる

エンジ色の色無地に博多織の帯の組み合わせです。

こちらの着物、いつもは西陣織の帯を組み合わせて着付けの練習をしていました。

西陣との組み合わせは優雅で素敵なんですけど、ちょっと華やかすぎるような気がしてたんです。

それが博多織と合わせてみると、なんだか粋な着こなしに見えます!

帯を変えただけで、雰囲気がガラッと変わりますよね。

帯の力ってスゴイ!

②大島紬と合わせる

次は大島紬と合わせてみます。

祖母の着物なのですが、小柄な人だったので袖の長さが短い……!

でも大島紬と博多織の柄が合わさると、とっても粋です!

工夫して着こなしたいですね~。

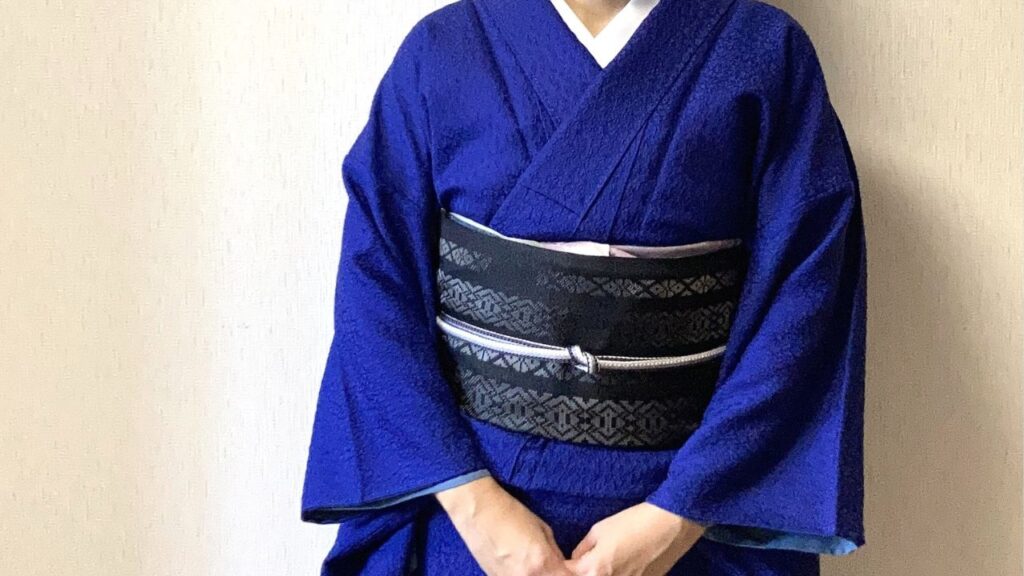

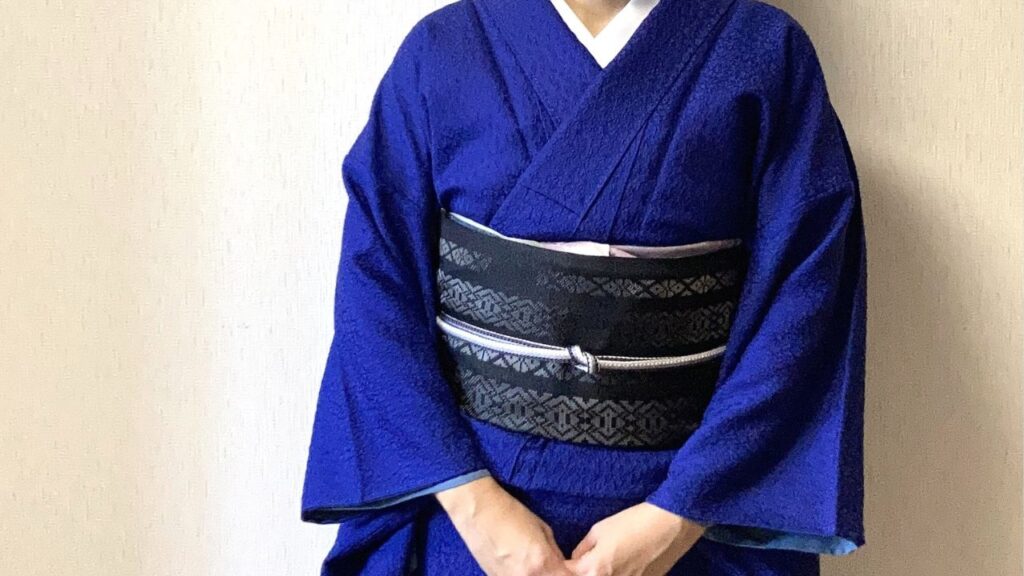

③青い色無地と合わせてみる

今回購入した帯はリバーシブルで楽しめる仕立てになっているので、裏返して青い色無地とも合わせてみました。

黒の献上柄がカッコイイ!これぞ博多織ですね。

シックに決まっていい感じです!

帯と着物は組み合わせ次第で表情がまったく変わるのが楽しいところ。

小物でも見え方が違うので、ついいろいろと揃えたくなってしまいます。

【まとめ】博多織の帯は、着物初心者におすすめ!

博多織の帯は、たくさんの経糸から生まれる「緩みにくさ」と、締めたときの「絹鳴り」が魅力の織物です。

武士や力士にも使われてきた歴史から、その実用性の高さがわかります。

博多織特有の献上柄には、魔除けや子孫繁栄といった願いが込められており、意味を知ることでいっそう愛着がわきますね。

実際に締めてみると、着付けがしやすく着崩れしにくいことを実感でき、着物初心者さんにとっても頼もしい存在です。

ぜひお気に入りの一本を見つけて、博多帯ならではの締め心地と美しさを楽しんでみてくださいね。

コメント